ツイッターを実験的に始めてみました。

https://twitter.com/#!/dokuritsujijo

うまくいくかどうか様子を見てみましょう。

Saturday, 5 May 2012

Friday, 4 May 2012

2012年スコットランド地方選挙

|

| エディンバラの投票所の様子 |

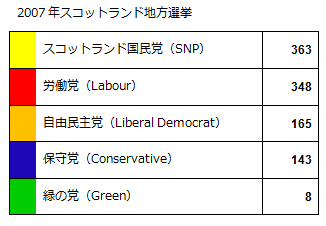

5月3日にスコットランド地方選挙が行われました。全国にある32の地方議会の1200を超える議席が争われました。前回の地方選挙は2007年に行われ、以下のような結果が出ていました。

SNP、労働党、自由民主党、保守党の4大政党が得票・議席の80%以上を占め、ひとつの党による多数派形成が難しい状況を作り出していました。

・2007年からの変化

この2007年の地方選挙から5年が経ち、英政府は労働党政権から保守党と自由民主党による連立政権に代わり、スコットランド政府はSNPの少数政権からSNPの単独多数派政権になりました。今回は国政ではなく地方選挙なので、主要な争点は各都市各地方の個別的な問題になります(たとえばエディンバラではトラム(路面電車)をめぐる市議会の迷走、グラスゴウでは多数派を形成する労働党市議会議員のあいつぐスキャンダル、自由民主党と保守党が多数派のアバディーンでは新市庁舎をめぐるお金の問題など)。

またこうした地方独自の争点に影響を与えるのが国政レベルの政治動向です。まずイギリス全体でみると、連立内閣への批判が高まってきており、保守党と自民党は議席を大きく減らすことが予想されていました。イングランドでは保守党と自民党への批判票はまるまる労働党がいただくことになるのですが、スコットランドではそれをSNPと労働党で取り合うことになります。じつはSNPと労働党は経済・社会福祉政策的にはほとんど変わりはないので、SNPと労働党の争点はいうまでもなく独立問題になるわけです。SNPとしては、この地方選挙で労働党を大きく上回り、独立を問う住民投票に向けて弾みをつけたいところです。労働党としては、保守党と自民党の支持層は反独立ですから、その票が流れるのはSNPではなく労働党であることが期待できるので、SNPを出し抜いて地方選挙の第一党に躍り出たいところです。

はたして、2012年の地方選挙の結果は以下のようになりました。

見ての通り、自由民主党が80減と大きく議席を減らし、また保守党も16減と、英政権への批判をもろに受ける形になりました。それを奪い合ったのがSNPと労働党でしたが、前者が57増、後者が58増と、ほぼ互角。どちらとも成功・勝利に値すると言えますが、会心の勝利、と言うわけにはいきませんでした。

細かく見ていくと、相次ぐスキャンダルで労働党への支持が落ち込んでいたグラスゴウ市議会では、SNPが総力を結集して選挙に臨んだと言われていますが、労働党がSNPの挑戦を退け、多数派を維持しました。グラスゴウとその周辺はもともと労働党への支持が非常に強く、労働党からすると、この地域を失うことは党の存在の基軸が揺らぐほどのダメージになります。いっぽうSNPからすると、グラスゴウを取ることで労働党にたいする完全な優位を示すことができるので、なんとかして労働党支配を切り崩したかったのですが、今回は労働党がふんばった模様です。

いっぽうSNPはもともと労働党の影響力が強かったダンディー市で多数派を形成し、またダンディー郊外のアンガスでも勝利を収め、地方議会ではじめて多数派を形成することに成功しました。SNPはいまでこそスコットランド議会で多数派を形成していますが、2003年の地方議会選挙の時には獲得議席数は180あまりで、当時500を超える議席数を誇った労働党の対抗勢力にはなりえませんでした。国政レベルでも地方政治レベルでも、SNPが多数派を形成できるようになったのはここ最近の出来事なのです。

・二大政党制へ拍車?

この10年のスコットランド政治をかんたんにまとめると、労働党の影響力低下とSNPの躍進、となるでしょう。地方選挙の結果にもそれは顕著に表れています。

保守党の影響力も年々弱まってきているいっぽう、自民党は存在感を維持することが課題となってきています。自民党は、英議会レベルでは労働党と保守党の二大政党制を切り崩す第三党として力をつけてきましたが、政策的に大きく異なる保守党と連立内閣を組んだことにより、そのアイデンティティを失い、支持層が離れてしまいました。保守党の支持がスコットランドで伸びることは今後まずないことを考えると、自民党の存在感低下により、スコットランド政治がSNPと労働党による二大政党制に向かいつつある可能性を、今回の地方選挙は示唆したと言えるでしょう。

しかし話はそう単純ではなく、上の選挙結果の表でも見たように、全国で32ある地方議会のうち、ひとつの政党が単独多数を形成するのはわずかに9議会にすぎません。残りの23の地方議会では、政党同士の連立で多数派を形成しているのです。こうした現状を生んでいるのは、多数派形成を難しくするスコットランドの選挙システムなのですが、これについてはまた後で解説することにしましょう。

Thursday, 3 May 2012

スコットランド法(2012)成立

|

| スコットランド法(2012)の表紙 |

2010年に英議会に提出され、庶民院と貴族院それぞれを通過していたスコットランド法案(Scotland Bill)が、エリザベス2世の裁可を得、スコットランド法(2012)として成立しました。

・コールマン委員会とスコットランド法

スコットランド法案はもともと、スコットランドの権限委譲(Devolution)の現状を調査し把握するために2007年に設立された委員会、通称コールマン委員会の詳細な報告を元に作成されました。コールマン委員会は、2009年の最終報告において、権限委譲を肯定的に評価し、スコットランド議会はスコットランドの政治生活の中心として確固たる地位を得た、と分析しました。いっぽう、スコットランド議会のアカウンタビリティ、特に歳入面での責任に欠けるとし、英政府はさらなる財政権限をスコットランド議会に与えるべきだ、と結論付けました。

具体的にいうと、スコットランド政府に歳入面での権限はなく、英政府から付与される補助金が財源なのですが、スコットランド法案は以下の変化(主要なもの)を盛り込みました。

- スコットランド政府はスコットランドの所得税の半分を歳入とする

- スコットランド政府はスコットランドの土地税・埋め立て地税・印紙税を歳入とする

- 英政府からスコットランド政府への補助金の額を減少する

- スコットランド政府は速度規制・飲酒運転規制・エアガン規制等について、スコットランド独自の規制が可能になる

これらの変化が実際に起こるのは早くても2015年くらいだろうと言われています。

・変化の早さ

このスコットランド法は、昨今の独立をめぐる議論の中で、あまり注目を浴びてきませんでした。前回のエントリでまとめた完全な独立と、それについてのオプションである権限委譲プラス、あるいはマックスに比べると、やはり地味というか、注目を浴びてないのは無理のないことかもしれません。権限委譲プラスは北海油田の地理的シェア、マックスは収益のすべてをスコットランド政府に与えることを考えると、スコットランド法は限りなく現状維持に近いといえます。この法案のもとになったコールマン委員会報告が作られた2009年には、北海油田での収入をめぐる議論はここまで具体的ではありませんでしたから、スコットランド法が地味に見えるということ自体が、この3年間の変化の大きさを示唆しています。この独立問題をめぐる状況の変化をもたらしたのは、2011年5月の選挙でのSNPの大勝であるとみてよいでしょう。

ちなみに今日(5月3日)はこちらでは市議会選挙の日なのですが、この結果が独立問題をめぐる状況に影響を与えることも必至といえます。開票は明日なので、結果が出てからその分析をしてみましょう。

Tuesday, 6 March 2012

プラス?マックス?

キャメロン首相の独立問題をめぐる発言からほぼ2か月がたち、スコットランドの将来がどのような形になりうるのか、だいたいのオプションが見えてきました。サモンド首相およびSNPはスコットランドの独立を目指しています。キャメロン首相はじめ保守党、労働党、自由民主党(Lib-Dem)は独立に反対しています。

独立反対派には、スコットランドと連合王国の関係をどのように保つのかについて意見の違い、つまり現状をそのまま維持するのか、さらなる権限移譲を目指すのかについての違いがあります。伝統的に権限移譲を推し進めてきたのは労働党で、保守党は以前は権限移譲反対でしたが、キャメロン首相のスピーチに示されたように、ここにきて権限移譲に前向きな姿勢を示し始めました。とはいえ、反対派の中ではまだコンセンサスはとれていないようです。さらに、SNPもさらなる権限移譲については反対というわけではなく、独立をめぐる住民投票でさらなる権限移譲を問うことについて今のところはオープンな姿勢を保っています。現状維持でもなく独立でもない、独立反対派と賛成派の両方から支持を集めるさらなる権限移譲が、スコットランド独立問題の第三の選択肢として活発に議論されてきているのです。

・権限移譲のオプション

権限移譲をどのように推進するのかについては、スコットランドのシンクタンクなどが積極的に発言をしており、現状では「権限移譲プラス(devolution plus = devo-plus)」と「権限移譲マックス(maximum devolution = devo-max)」が提示されています。基本的には権限移譲とは、連合王国の枠組みを維持することを前提としたうえでの財政権限の問題であり、現状はどの程度、英政府がスコットランド政府に財政権限を拡大して与えるか、が焦点となっています。現状維持、権限移譲プラス、権限移譲マックス、スコットランド独立の財政権限を簡単に比較すると、以下のようになります。

・スコットランド法案

現在スコットランド政府は、財政関連の権限を全く持たず、歳入・歳出ともにロンドンの英政府に依存しています。また軍事・外交についても同様です。これは1997-9年に時の労働党政府主導でスコットランドに権限移譲がなされたときの取り決めで、現在も変わっていません。しかし権限移譲から10年たった2007年に、権限移譲の現状を検討するためにコールマン委員会と呼ばれる委員会が設置され、その報告をもとに2010年英政府が「スコットランド法案」を提出し、現在法案が英議会で審議されています。スコットランド法案は、基本的にはスコットランド政府の財政権限拡大を推進する方針で、所得税の半分と公債の発行権などを与えることが法案には盛り込まれています。

・権限移譲マックス

権限移譲マックスとは、昨年5月にスコットランド議会の選挙でSNPが大勝し、スコットランド独立を問う住民投票が現実味を帯びてきてから、メディアで使われるようになった言葉です。正確な時期はわからないのですが、だいたい2010年の10月くらいには広まっていたように記憶しています。スコットランド独立には反対でも、権限移譲には賛成する労働党や自由民主党周辺から出てきたオプションでした。言葉の通り権限移譲を最大限まで推し進めるもので、外交と軍事を除くすべての権限をスコットランド政府に与えるというものです。

・権限移譲プラス

権限移譲プラスは、権限移譲マックスと現状維持のほぼ中間に位置する考えで、スコットランドのシンクタンク「リフォーム・スコットランド」が中心になって推進してきているオプションです。このオプションでは、スコットランド政府は、所得税と法人税および北海油田の地理的シェア(約80-90%)など、スコットランド法案よりも多くの財政権限を与えられることになっています。権限移譲プラスはここ数週間で多くの支持を集めており、SNPも住民投票に権限移譲の問いを入れることになった場合には、権限移譲プラスを採用することに積極的です。

・権限移譲か独立か

現状、特にキャメロン首相の2月16日のスピーチ以降は、英政府がさらなる権限移譲にむけた交換条件を呈示したため、権限移譲がどのように行われるのか、にメディアの関心は集中しているようです。権限移譲プラス、マックスを含めて様々な議論が交わされてきており、このエントリでまとめたように、それぞれのオプションが具体的に提示されてきています。こうした権限移譲に対する関心の高まりの中、「スコットランド独立が何を意味するのか」の議論が後景に退いた観があります。

「独立後のスコットランドはどのような国になるのか?」という問いは、1月に独立をめぐる議論が本格化して以来、サモンド首相が具体的な説明を求められていた課題でした。サモンド首相とSNPは、独立反対派からの独立後の軍事や経済についての具体性を求めた追及に対して、やや押されていた観がありましたが、ここにきて議論の中心が権限移譲に移ったことで、風向きが変わってきています。この変化がサモンド首相に有利に働くのか、それともキャンベル首相の後押しをするのか、まだ判断を下すことは難しそうです。

独立反対派には、スコットランドと連合王国の関係をどのように保つのかについて意見の違い、つまり現状をそのまま維持するのか、さらなる権限移譲を目指すのかについての違いがあります。伝統的に権限移譲を推し進めてきたのは労働党で、保守党は以前は権限移譲反対でしたが、キャメロン首相のスピーチに示されたように、ここにきて権限移譲に前向きな姿勢を示し始めました。とはいえ、反対派の中ではまだコンセンサスはとれていないようです。さらに、SNPもさらなる権限移譲については反対というわけではなく、独立をめぐる住民投票でさらなる権限移譲を問うことについて今のところはオープンな姿勢を保っています。現状維持でもなく独立でもない、独立反対派と賛成派の両方から支持を集めるさらなる権限移譲が、スコットランド独立問題の第三の選択肢として活発に議論されてきているのです。

・権限移譲のオプション

権限移譲をどのように推進するのかについては、スコットランドのシンクタンクなどが積極的に発言をしており、現状では「権限移譲プラス(devolution plus = devo-plus)」と「権限移譲マックス(maximum devolution = devo-max)」が提示されています。基本的には権限移譲とは、連合王国の枠組みを維持することを前提としたうえでの財政権限の問題であり、現状はどの程度、英政府がスコットランド政府に財政権限を拡大して与えるか、が焦点となっています。現状維持、権限移譲プラス、権限移譲マックス、スコットランド独立の財政権限を簡単に比較すると、以下のようになります。

・スコットランド法案

現在スコットランド政府は、財政関連の権限を全く持たず、歳入・歳出ともにロンドンの英政府に依存しています。また軍事・外交についても同様です。これは1997-9年に時の労働党政府主導でスコットランドに権限移譲がなされたときの取り決めで、現在も変わっていません。しかし権限移譲から10年たった2007年に、権限移譲の現状を検討するためにコールマン委員会と呼ばれる委員会が設置され、その報告をもとに2010年英政府が「スコットランド法案」を提出し、現在法案が英議会で審議されています。スコットランド法案は、基本的にはスコットランド政府の財政権限拡大を推進する方針で、所得税の半分と公債の発行権などを与えることが法案には盛り込まれています。

・権限移譲マックス

権限移譲マックスとは、昨年5月にスコットランド議会の選挙でSNPが大勝し、スコットランド独立を問う住民投票が現実味を帯びてきてから、メディアで使われるようになった言葉です。正確な時期はわからないのですが、だいたい2010年の10月くらいには広まっていたように記憶しています。スコットランド独立には反対でも、権限移譲には賛成する労働党や自由民主党周辺から出てきたオプションでした。言葉の通り権限移譲を最大限まで推し進めるもので、外交と軍事を除くすべての権限をスコットランド政府に与えるというものです。

・権限移譲プラス

権限移譲プラスは、権限移譲マックスと現状維持のほぼ中間に位置する考えで、スコットランドのシンクタンク「リフォーム・スコットランド」が中心になって推進してきているオプションです。このオプションでは、スコットランド政府は、所得税と法人税および北海油田の地理的シェア(約80-90%)など、スコットランド法案よりも多くの財政権限を与えられることになっています。権限移譲プラスはここ数週間で多くの支持を集めており、SNPも住民投票に権限移譲の問いを入れることになった場合には、権限移譲プラスを採用することに積極的です。

・権限移譲か独立か

現状、特にキャメロン首相の2月16日のスピーチ以降は、英政府がさらなる権限移譲にむけた交換条件を呈示したため、権限移譲がどのように行われるのか、にメディアの関心は集中しているようです。権限移譲プラス、マックスを含めて様々な議論が交わされてきており、このエントリでまとめたように、それぞれのオプションが具体的に提示されてきています。こうした権限移譲に対する関心の高まりの中、「スコットランド独立が何を意味するのか」の議論が後景に退いた観があります。

「独立後のスコットランドはどのような国になるのか?」という問いは、1月に独立をめぐる議論が本格化して以来、サモンド首相が具体的な説明を求められていた課題でした。サモンド首相とSNPは、独立反対派からの独立後の軍事や経済についての具体性を求めた追及に対して、やや押されていた観がありましたが、ここにきて議論の中心が権限移譲に移ったことで、風向きが変わってきています。この変化がサモンド首相に有利に働くのか、それともキャンベル首相の後押しをするのか、まだ判断を下すことは難しそうです。

Thursday, 1 March 2012

方向転換

前回のエントリからしばらく間が空いてしまいましたが、その間、2月16日にキャメロン英首相がエディンバラを訪問しました。英政府の方針として、キャメロン首相はスコットランド政府との交渉の席には直接つかないことが決定されていたため、キャメロン首相とサモンド首相は会談したものの、両者の間では独立をめぐる議論は行われませんでした。ただ、キャメロン首相は独立問題についてのスピーチを行い、それが大きな反響を呼びました。

・キャメロン首相の「取引」

スピーチの骨子は、独立をめぐる投票でスコットランド人が独立反対を選んで連合王国に残った場合、英政府としてさらなる権限移譲(devolution)を考慮する、というものでした。これは、それ以前のキャメロン首相のスコットランド独立および権限移譲についての発言を考えると、非常に大きな変化と言えます。以前は、キャメロン首相はさらなる権限移譲、特にスコットランド政府が財政面で自律的になることに反対であり、そもそも独立をめぐる投票についても、英政府が主導権を握り、英政府が許可を与えてのみ投票を認める、という立場でした。これまでの強硬な反独立の姿勢を緩め、スコットランド人に対して一種の取引,つまり独立反対と引き換えにさらなる権限移譲を認める、という交換条件を提示したのです。

それだけではなく、このスピーチでキャメロン首相は独立後のスコットランドについて肯定的な見解を述べました。曰く、スコットランドは独立後も経済的に自立できるし、独立国としてやっていけるでしょう。ただし、スコットランドが連合王国から分離するのは非常に残念なことだし、そもそもスコットランドもイングランドも連合王国のままでいたほうがより豊かで力強い国でいられるのです、と論じました。これも非常に大きな変化と言えます。キャメロン首相はじめ独立反対派はこれまで、独立後のスコットランドは経済的に不安定になり、自立してやっていくことは不可能である、したがってスコットランドは独立するべきではない、という論を張っていたからです。さらなる権限移譲という交換条件の提示、そして独立スコットランドに対する肯定的な評価-どうやらキャメロン首相は強硬反対路線を捨て、懐柔路線に出たようです。

・"Where's the beef?"

これに対しサモンド首相は、もし提案が真摯なものなら、キャメロン首相は当然ながら「さらなる権限移譲」が何を意味するのか、ただちに明確にすべきである、と揶揄しました。美味しいお肉がありますよ、あなたのものですよ、と言っているのに、じっさいの肉は見せないままじゃないか、と皮肉って、サモンド首相は「で、肝心のお肉はどこに?」と発言したようです。じっさい現在英政府が提出中の「スコットランド法案(Scotland Bill)」(10年以上経過した権限移譲の現状を考慮し、スコットランド政府のもつ権限を調整するための法案。また解説します)においては、スコットランド政府の権限を若干ですが削減することが提案されているのです。

サモンド首相の揶揄はもっともですが、キャメロン首相のスピーチは、私の見たところでは、独立問題についての議論の方向性を変えたように思われます。メディアでの議論はこのスピーチ以来、独立か否かではなく、権限移譲がどのようになるのか、に移りつつあります。また、「なかなかいいスピーチだったじゃないか」とキャメロン首相の方針変換に好印象を持った人も少なくないようです。キャメロン首相のスコットランドでの不人気ぶりを考えると、これはたいへん大きな変化と言えるでしょう。

こうした中、権限移譲こそが最善の選択である、というキャンペーンを始めたスコットランドのシンク・タンクもあり、今後しばらくは、独立か否かではなく、権限移譲がどのように行われるのか、という方向に議論が進んでいくかもしれません。

|

| Copyright © 2012 BBC |

・キャメロン首相の「取引」

スピーチの骨子は、独立をめぐる投票でスコットランド人が独立反対を選んで連合王国に残った場合、英政府としてさらなる権限移譲(devolution)を考慮する、というものでした。これは、それ以前のキャメロン首相のスコットランド独立および権限移譲についての発言を考えると、非常に大きな変化と言えます。以前は、キャメロン首相はさらなる権限移譲、特にスコットランド政府が財政面で自律的になることに反対であり、そもそも独立をめぐる投票についても、英政府が主導権を握り、英政府が許可を与えてのみ投票を認める、という立場でした。これまでの強硬な反独立の姿勢を緩め、スコットランド人に対して一種の取引,つまり独立反対と引き換えにさらなる権限移譲を認める、という交換条件を提示したのです。

それだけではなく、このスピーチでキャメロン首相は独立後のスコットランドについて肯定的な見解を述べました。曰く、スコットランドは独立後も経済的に自立できるし、独立国としてやっていけるでしょう。ただし、スコットランドが連合王国から分離するのは非常に残念なことだし、そもそもスコットランドもイングランドも連合王国のままでいたほうがより豊かで力強い国でいられるのです、と論じました。これも非常に大きな変化と言えます。キャメロン首相はじめ独立反対派はこれまで、独立後のスコットランドは経済的に不安定になり、自立してやっていくことは不可能である、したがってスコットランドは独立するべきではない、という論を張っていたからです。さらなる権限移譲という交換条件の提示、そして独立スコットランドに対する肯定的な評価-どうやらキャメロン首相は強硬反対路線を捨て、懐柔路線に出たようです。

・"Where's the beef?"

これに対しサモンド首相は、もし提案が真摯なものなら、キャメロン首相は当然ながら「さらなる権限移譲」が何を意味するのか、ただちに明確にすべきである、と揶揄しました。美味しいお肉がありますよ、あなたのものですよ、と言っているのに、じっさいの肉は見せないままじゃないか、と皮肉って、サモンド首相は「で、肝心のお肉はどこに?」と発言したようです。じっさい現在英政府が提出中の「スコットランド法案(Scotland Bill)」(10年以上経過した権限移譲の現状を考慮し、スコットランド政府のもつ権限を調整するための法案。また解説します)においては、スコットランド政府の権限を若干ですが削減することが提案されているのです。

サモンド首相の揶揄はもっともですが、キャメロン首相のスピーチは、私の見たところでは、独立問題についての議論の方向性を変えたように思われます。メディアでの議論はこのスピーチ以来、独立か否かではなく、権限移譲がどのようになるのか、に移りつつあります。また、「なかなかいいスピーチだったじゃないか」とキャメロン首相の方針変換に好印象を持った人も少なくないようです。キャメロン首相のスコットランドでの不人気ぶりを考えると、これはたいへん大きな変化と言えるでしょう。

こうした中、権限移譲こそが最善の選択である、というキャンペーンを始めたスコットランドのシンク・タンクもあり、今後しばらくは、独立か否かではなく、権限移譲がどのように行われるのか、という方向に議論が進んでいくかもしれません。

Monday, 13 February 2012

一歩前進?

今日2月13日、エディンバラで、かねてから予定されていた、独立をめぐる住民投票についてのスコットランド-英政府間の会談が行われました。

スコットランド政府からサモンド首相(左)、英政府からマイケル・ムーア大臣(右)が出席したこの会議は、1月にキャメロン英首相が独立問題論争の口火を切って以来、最初のトップレベルでの折衝で、前回のエントリでまとめた両政府の住民投票をめぐる立場の違いを解消することを狙いとしていました。

会談後、サモンド首相は「わずかながらも前進が見られた」と述べ、一定の評価を与えました。報道によると、選挙の時期と選挙委員会の役割という点では大まかな合意を得られた、とサモンド首相は考えているようです。いっぽう投票の年齢制限と投票の問いについてはいまだに意見の相違があるとサモンド首相は認めています。

面白いのは、サモンド首相の意見とは異なり、ムーア大臣は選挙の時期についてはまだ合意に達していないと述べている点です。ムーア大臣は英政府の主張どおり、投票時期を「遅くよりも早く(sooner rather than later)」考えており、サモンド首相の計画である2014年秋の住民投票実施には必ずしも賛成していません。このように早くも会談の結果の解釈に食い違いが生じており、双方の駆け引きの激しさを予想させます。どちらの側も、選挙開催の時期についてはメディアを利用して、既成事実的に世論を作り上げようという意図があるのではないかと思われます。

ひとつ明らかなことは、まだまだ両政府間の齟齬は非常に大きいため、今後もトップレベルでの折衝が必要になるだろうということです。交渉の中で、どちらがどの点で譲歩し、またどの点で主張を貫くのか、先が読めませんが、問題をすべて解決するのは簡単ではなさそうです。ちなみに今週木曜にサモンド首相とキャメロン首相の会談が予定されていましたが、会談はキャメロン首相の側からキャンセルされ、英政府は今後もムーア大臣をスコットランド担当大臣としてサモンド首相との折衝に当たらせるとの報道がありました。SNPは議題の重要さから考えて、ムーア大臣では不十分であると述べ、キャメロン首相との会談を要求しているということです。

|

| Copyright © 2012 PA |

スコットランド政府からサモンド首相(左)、英政府からマイケル・ムーア大臣(右)が出席したこの会議は、1月にキャメロン英首相が独立問題論争の口火を切って以来、最初のトップレベルでの折衝で、前回のエントリでまとめた両政府の住民投票をめぐる立場の違いを解消することを狙いとしていました。

会談後、サモンド首相は「わずかながらも前進が見られた」と述べ、一定の評価を与えました。報道によると、選挙の時期と選挙委員会の役割という点では大まかな合意を得られた、とサモンド首相は考えているようです。いっぽう投票の年齢制限と投票の問いについてはいまだに意見の相違があるとサモンド首相は認めています。

面白いのは、サモンド首相の意見とは異なり、ムーア大臣は選挙の時期についてはまだ合意に達していないと述べている点です。ムーア大臣は英政府の主張どおり、投票時期を「遅くよりも早く(sooner rather than later)」考えており、サモンド首相の計画である2014年秋の住民投票実施には必ずしも賛成していません。このように早くも会談の結果の解釈に食い違いが生じており、双方の駆け引きの激しさを予想させます。どちらの側も、選挙開催の時期についてはメディアを利用して、既成事実的に世論を作り上げようという意図があるのではないかと思われます。

ひとつ明らかなことは、まだまだ両政府間の齟齬は非常に大きいため、今後もトップレベルでの折衝が必要になるだろうということです。交渉の中で、どちらがどの点で譲歩し、またどの点で主張を貫くのか、先が読めませんが、問題をすべて解決するのは簡単ではなさそうです。ちなみに今週木曜にサモンド首相とキャメロン首相の会談が予定されていましたが、会談はキャメロン首相の側からキャンセルされ、英政府は今後もムーア大臣をスコットランド担当大臣としてサモンド首相との折衝に当たらせるとの報道がありました。SNPは議題の重要さから考えて、ムーア大臣では不十分であると述べ、キャメロン首相との会談を要求しているということです。

Friday, 3 February 2012

Do you agree?

スコットランド政府が独立を問う住民投票に関する意見書を公表してから1週間が経ちました。先週予定されていたサモンド首相と、英政府のスコットランド担当大臣マイケル・ムーアの会見は、ムーア大臣が水疱瘡にかかってしまったため延期になりました。今週になりムーア大臣の病状が快復し、会見は13日にエディンバラで開かれることが決定しました。スコットランド政府と英政府の主張の食い違いはこれまでに見ましたが、確認しておくと以下のようになります。

これらの食い違いを一度の会見で解決に導くことは不可能に近く、交渉は長引くことが予想されますが、両者の政治的駆け引きの手腕に注目、といったところでしょうか。

・フェアな問い?

先週の意見書の公表から、各メディアでは意見書をめぐってさまざまな議論が両陣営から展開されましたが、主要な議論のひとつが、問いの文言をめぐってのものでした。前回見たように、スコットランド政府は住民投票の問いを「あなたはスコットランドが独立国となることに賛成しますか?(Do you agree that Scotland should be an independent country?)」としたわけですが、この問いについて、マーケティングや心理学の専門家は「フェアではない」「バイアスがかかっている」という主張をしました。

曰く、さまざまな調査において、「~に賛成しますか?(Do you agree ~)」という問いをすると、「~に賛成しませんか?(Don't you agree ~)」という問いをした場合に比べて、数パーセントの違いがでるとのこと。一般的にひとびとは肯定的、イエス、という答えを選びたくなる傾向があるため、問いの内容にかかわらず、肯定的なDo you agreeの場合のほうが、否定的なDon't you agreeに比べて支持を得やすいらしいのです。そのため、マーケティングや大規模な調査で正確な情報を得たい場合、「賛成ですか、反対ですか(Do you agree or disagree)という両論表記でいくことがふつうとされています。一方、SNPの議員や独立賛成派のメディアはこの問いは短く、明確で公平である、と述べています。

この問いが短く明確であることは一目瞭然ですが、私の個人的な感想としては、これはかなり念入りに作られているなぁと思いました。これは他にも問いの設定がありえたことを考えるとよくわかります。住民投票はスコットランド独立に関する問いなので、たとえば「あなたはスコットランドが連合王国から分離することに賛成しますか(Do you agree that Scotland should be separate from the United Kingdom?)」のような問いも不可能ではないわけです。しかしこのように独立を分離、あるいは連合王国解体とみる問いには、否定的な要素が少なからずあるため、支持が集まりにくいことが予想されます。

・分離か自立か

サモンド首相としては、独立の問いは連合王国に関係なく、スコットランドの問いであり、スコットランドが自立すること、スコットランド人が自分たちで自分たちの将来を決めることである、というポジティヴな問いを投げかけたいのでしょう。実際、サモンド首相は先週、「スコットランドの独立後も連合王国は維持されるでしょう」と述べ、それは独立後のスコットランドが連合王国の一部であり続けることか、と問われると、「政治的独立の話をしているのに、連合した王国(united kingdoms)の話をして、問題を混乱させるのはやめたほうがいいでしょうね」とはぐらかしました。他のインタヴューではスコットランド独立後も「社会的な合同(social union)は保たれます」と述べています。スコットランド独立を、連合王国からの分離、という風に解釈されたくないサモンド首相の意図が見え隠れします。

これらの食い違いを一度の会見で解決に導くことは不可能に近く、交渉は長引くことが予想されますが、両者の政治的駆け引きの手腕に注目、といったところでしょうか。

・フェアな問い?

先週の意見書の公表から、各メディアでは意見書をめぐってさまざまな議論が両陣営から展開されましたが、主要な議論のひとつが、問いの文言をめぐってのものでした。前回見たように、スコットランド政府は住民投票の問いを「あなたはスコットランドが独立国となることに賛成しますか?(Do you agree that Scotland should be an independent country?)」としたわけですが、この問いについて、マーケティングや心理学の専門家は「フェアではない」「バイアスがかかっている」という主張をしました。

曰く、さまざまな調査において、「~に賛成しますか?(Do you agree ~)」という問いをすると、「~に賛成しませんか?(Don't you agree ~)」という問いをした場合に比べて、数パーセントの違いがでるとのこと。一般的にひとびとは肯定的、イエス、という答えを選びたくなる傾向があるため、問いの内容にかかわらず、肯定的なDo you agreeの場合のほうが、否定的なDon't you agreeに比べて支持を得やすいらしいのです。そのため、マーケティングや大規模な調査で正確な情報を得たい場合、「賛成ですか、反対ですか(Do you agree or disagree)という両論表記でいくことがふつうとされています。一方、SNPの議員や独立賛成派のメディアはこの問いは短く、明確で公平である、と述べています。

この問いが短く明確であることは一目瞭然ですが、私の個人的な感想としては、これはかなり念入りに作られているなぁと思いました。これは他にも問いの設定がありえたことを考えるとよくわかります。住民投票はスコットランド独立に関する問いなので、たとえば「あなたはスコットランドが連合王国から分離することに賛成しますか(Do you agree that Scotland should be separate from the United Kingdom?)」のような問いも不可能ではないわけです。しかしこのように独立を分離、あるいは連合王国解体とみる問いには、否定的な要素が少なからずあるため、支持が集まりにくいことが予想されます。

・分離か自立か

サモンド首相としては、独立の問いは連合王国に関係なく、スコットランドの問いであり、スコットランドが自立すること、スコットランド人が自分たちで自分たちの将来を決めることである、というポジティヴな問いを投げかけたいのでしょう。実際、サモンド首相は先週、「スコットランドの独立後も連合王国は維持されるでしょう」と述べ、それは独立後のスコットランドが連合王国の一部であり続けることか、と問われると、「政治的独立の話をしているのに、連合した王国(united kingdoms)の話をして、問題を混乱させるのはやめたほうがいいでしょうね」とはぐらかしました。他のインタヴューではスコットランド独立後も「社会的な合同(social union)は保たれます」と述べています。スコットランド独立を、連合王国からの分離、という風に解釈されたくないサモンド首相の意図が見え隠れします。

Subscribe to:

Posts (Atom)